ピッ!

社員証をタッチしてゲートを抜けると、健太はホルダーを首から外し、ぐるぐると巻いて無造作にジャケットのポケットへ押し込んだ。学生時代は、社会人の先輩たちが「ハナキンだ!」とはしゃぐ理由が理解できなかった。しかし、今ならよくわかる。

ハナキンは、社会人がまた次の一週間を戦うために欠かせない儀式なのだ。

大手文具メーカーに就職して6年。

総務として労務管理や採用に携わり、最近はひとりで任されることも増えた。しかし、採用の件で現場社員とやりとりをするときは、いまだに気を遣う。

「みんなの業務が最優先だからね」と上司は言うが、内心では「総務だって、組織に不可欠な業務じゃん。」とやるせない想いを抱えていた。

しかし、そんな葛藤はもうおしまいだ。

リュックをソファに放り投げ、映画でも見ようかとスマホ片手にベッドに横たわる。何気なくtwitterを開いて眺めていると、表示された広告が目に入り、読みかけのマンガがあったことを思い出す。

とは言っても、コミックスではなく、スマホアプリだ。

もはや何がきっかけでダウンロードしたかさえ覚えていないが、今ではいくつかのアプリをつかって併読している。

「きょう月曜じゃん!」と昔ほど連載の続きを心待ちにすることはなくなった。現にさっきまで存在を忘れていたほどだ。連載されているマンガもどこかで見た設定。読者の注意を引くために、エログロ系の広告ばかりが、世の中にはあふれている。

今日も目的もなく数作品読んだ後、スマホを枕元に放り投げた…

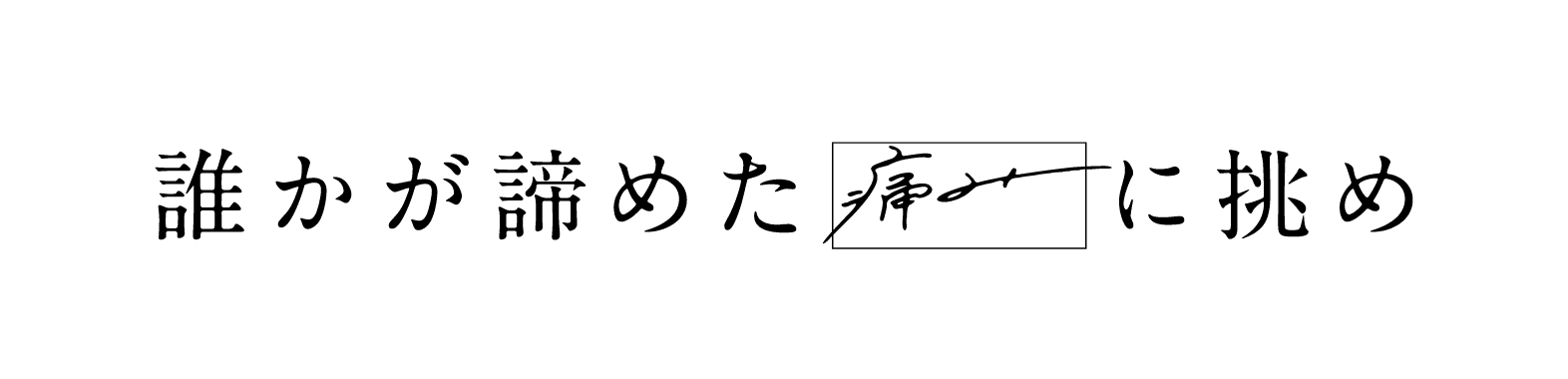

痛みへの挑戦

いつものように通勤電車でSNSをチェックしていると、なつかしさに襲われた。

流れてきたマンガの広告が映していたのが、高校時代に読んだマンガだったからだ。しかし、コミックスは持っていない。と次の瞬間、あ、と思い出した。同じ部活だった友人に借りたのだった。自分の好きなマンガについて話したところ、「あれが好きなら、これも好きだと思うよ」と言って貸してもらい、夢中で読んだものだ。あの頃はマンガについてあれこれ語り合うのも、ひとつの楽しみだった。

「(マンガっていいな。)」

そんな思いに浸りながら「新着」のところに目をやると、ひとつのスポーツマンガが目に入った。落ちこぼれだった主人公が、仲間やライバルと出会い、練習を重ねることで成長していく王道のストーリーだ。好みの絵で、テンポのいい展開に引き込まれ、無料範囲まで一気に読み上げた。次は、水曜日更新らしい。来週の水曜日がすこし待ち遠しいこの感覚も心地よかった。

ある水曜日、ずっといがみ合っていた主人公とライバルが思いがけず手を組み、強豪チームに勝利したとき、健太は電車のなかにもかかわらず、思わず目頭が熱くなってしまった。マンガでこんな気持ちになったのは、いつぶりだろう。いつもならtwitterで「泣ける」とかなんとか言ってシェアするだけだったが、この感動は誰かにリアルに伝えたい。

「ひさしぶり。このマンガ知ってる?」

気づけば無料通話アプリを立ち上げ、「ともだち」からあいつの名前を探し、思いきってメッセージを送った。ドキドキしながら画面を見つめる。もう何年もやりとりしていない。怪しまれるかな、と心配になったが、まもなく既読になった。